売上不振や人材不足に悩む中小企業の現場では、「あの人しかできない仕事」がボトルネックになることが少なくありません。特にベテラン社員の退職が近づくと、技術継承ができていないことへの不安が表面化します。このブログでは、技術の属人化がもたらすリスクと、若手育成のヒント、今すぐできる継承の工夫についてお伝えしていきたいと思います。

このブログを読むとわかること

○技術継承が遅れることのリスクについて知ることができます

○ベテランの協力を得るための工夫が見えてきます

○マニュアル化とOJTの使い分け方が理解できます

○若手が育つ職場風土のつくり方がわかってきます

○技術継承が組織力向上に繋がる理由を感じてもらえます

目次

- 1.なぜ、技術継承が求められているの?

- 2. 属人化のリスクを放置する危うさとは?

- 3. ベテラン社員の力を借りる継承プラン

- 4. マニュアルとOJT、どちらが正解?

- 5. 聞きやすさが生む、育つ職場づくり

- 6. 技術継承を、組織の力に変えよう!

- 7. これからの一歩。

みなさん、こんにちは。

忙しいから 楽しいに。~ 未来が見える(だから)笑顔になれる ~

皆様の成長促進パートナー

中小企業診断士のまっちゃんです。

中小企業の現場を駆け回り、組織改革や事業承継などの課題解決をお手伝いしています。

1.なぜ、技術継承が求められているの?

技術の継承や雇用の確保の重要性はみなさんも周知の事実。そうはいっても、中小企業の現場では、日々人手不足や目標とする売上の達成といった厳しい現実と向き合いながら、懸命に事業を支えておられる方々がたくさんいらっしゃいます。その中でも、とりわけ見過ごされがちでありながら、実は経営の根幹に関わるのが、“特定の人にしかできない仕事”の存在ではないでしょうか。

たとえば、熟練の社員が長年の経験で培った設備の微調整、機械のクセを見抜く感覚、現場の空気を読む判断力など、一見すると目には見えにくい“技術”が、実は会社全体の生産性や信頼性を支えていることも多いのではないでしょうか?しかしながら、そうした貴重な技術や知識が、記録にも残されず、誰にも教えられないまま、ただ一人のベテラン社員に集約されてしまっているというケースは少なくありません。

今こそ、「技術を残す」ことに本気で向き合うタイミングだと考えています。なぜなら、今さらと思っていては、5年後、10年後に、『あ~、やっとけば良かった』と何かしらの経験は誰もが持っていることを繰り返すだけと思うからです。技術や経験は、言葉にして、形にして、誰かに伝えようとすれば、時間とともに会社の活力がより満たされるはずです。

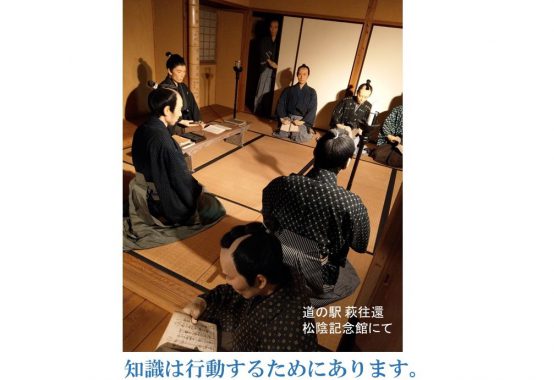

師弟関係?

2. 属人化のリスクを放置する危うさとは?

特に、社長や一部のベテランにしか対応できない業務が多い場合、その会社は一見順調に見えても、実は非常に危うい綱の上を歩いているような状態にあることも。現場の段取りも、仕入れの判断も、細かなクレーム対応も、その人がいるから何とか回っている。。。そうした状況に心当たりはありませんか?

「うちは大丈夫」と安心していても、その“安心”がたった一人の肩に乗っている場合、それは本当の意味での安心ではないと感じます。人は誰しも年齢を重ね、健康に不安が出たり、家族の事情が生じたりするものです。そして、退職や突然の離脱は、前触れもなくやってきます。そのとき、「あの人しかできない仕事」が残されているとしたら、それは一瞬で“経営危機”へと変わってしまいます。

事業の安定とは、“万が一”が起きても会社が止まらない体制を作ることです。その第一歩として、ベテランの知恵や技術を誰かに伝えていく。そんな地道な取り組みが、実は最も大きなリスクヘッジになると感じています。

3. ベテラン社員の力を借りる継承プラン

技術継承を成功させるには、ベテラン社員を“巻き込む”ことが重要です。

例えば、

・引退を前提にしないで、後継者育成の主役になってもらう

・貢献意欲を引き出して、自分の技術が役立つと実感してもらう

・成果を可視化することで、若手の成長を見て励みにする

- 「伝える」ことは、技術者にとっての“やりがい”にもなります。自分が長年かけて培ってきた経験や勘、コツや工夫を誰かに伝えることで、「あぁ、自分がやってきたことには意味があったんだ」と実感できる瞬間が訪れるのではないかと思います。

- こうして、ベテランの知恵を活かす仕組みが整ってくると、社内に新たな風が吹き始めるように感じます。

工場内での指導風景

4. マニュアルとOJT、どちらが正解?

技術継承の手段に、例えば、「マニュアル化」と「OJT(現場での指導による伝達)」が挙げられます。どちらか一方が優れているということはなく、それぞれの手段の特徴を理解し、両方のバランスを考えることが大切だと思っています。

特徴や注意点をひとつずつ挙げてみると、

たとえば、多くの現場では、長年ベテラン社員が“体で覚えた”感覚で行ってきた機械の微調整やメンテナンス作業があります。そうした工程は、マニュアル化が進みにくく、属人化しやすい傾向にあります。

しかし最近では、写真や動画を使って、そうした作業の一連の流れを「見える化」し、チェックリストや作業手順書として整理する取り組みも見られます。ベテランが実演し、若手がそれを記録しながら整理していくことで、半年から1年程度で実践的なマニュアルが完成するイメージです。

「最低限はマニュアル」「その上で現場指導」といったように、補完関係として考えると、継承がよりスムーズになると感じています。

メモをとる若手従業員

5. 聞きやすさが生む、育つ職場づくり

後回しにしがちなことと言えば、技術継承を円滑に進める大前提になる、「聞ける環境」を整えることです。なぜなら、どんなに優れた技術を持つベテランがいても、どれだけ丁寧にマニュアルを整備しても、それを次世代に伝えていくためには、相手が“聞ける状態”であることが必要不可欠だからです。ここでいう聞くとは、単に情報を求める行為ではなく、相手に対して信頼と安心を感じている状態のことです。

その信頼や安心感は、職場の空気や関係性から生まれるものだと思います。たとえば、日常の挨拶、何気ない雑談、ちょっとした困りごとへの反応。その積み重ねが、「この人になら聞いてもいい」「失敗しても大丈夫」と思える心理的安全性を育むことにつながります。

ベテランが「そんなの見て覚えろ」と一蹴するか、「これ、ちょっとコツがいるんだよ」と一声添えるか。その違いが、若手の学ぶ姿勢にも直結してきます。聞きやすい環境づくりは、教える側が心を開くことから始まると感じます。そして、受け手である若手が安心して飛び込めるように、職場全体で「育て合う文化」を築いていくことが、持続的な技術継承の鍵になるのではないかと思います。

6. 技術継承を、組織の力に変えよう!

技術継承は、「守るための活動」だと捉えられがちですが、実は「組織を強くする機会」でもあると私は思っています。

誰かが辞めても、次の担い手がしっかり育っている。新人が戸惑っても、周りが手を差し伸べる文化がある。そんな職場には、温かな風土が根づいていきます。

「ここでなら、自分も成長できるかもしれない」「この人たちと一緒に働きたい」、そう思える会社には、自然と人が集まり、定着していくのではないでしょか。「辞めたくない」「もっと関わりたい」と思わせてくれる空気があれば、離職率も下がり、長く働き続けられる職場になると感じます。きっと、会社の採用力への期待も高まりそうですね。

従業員勢ぞろい

7. これからの一歩。

これまでお読みいただいた皆さま、ありがとうございます。ここで少し、今日の記事を振り返ってみたいと思います。

技術継承とは、ベテラン社員の経験や勘を、若手にうまく引き継いでいく営みです。ただし、これは単なる「教える・教えられる」関係ではありません。お互いが尊重し合い、信頼し合うことが前提となります。そして、技術そのものだけでなく、「なぜそれをやるのか」「どう工夫してきたのか」といった背景や思いも伝えることが、より深い継承につながると感じています。

忙しい日々の中で、つい後回しになってしまうのがこの“継承”の話です。でも、この記事を読んだこのタイミングこそが、振り返りのチャンスかもしれません。「自分の会社では、今、誰が何を担っているのか?」「もし明日、その人がいなかったら?」と問いかけてみることが大切だと思います。

今日からすぐにすべてを変える必要はありません。でも、「これだけはやってみよう」と思える小さな一歩を見つけていただけたなら、この記事を書いた意味があると、心から思います。

みなさんの会社では、どのように取り組んでおられますか。

貴重なご経験やご意見をお聞かせいただけたら嬉しいです。

次世代のリーダー?

こちらのサイト(note)からもご覧いただけます。

この記事へのコメントはありません。