売上不振や人材不足、相談相手の不在に悩む経営者の方から、SNSを始めた方が良いのかという相談を受けることが度々あります。最近では生成AIの投稿文や計画書などを見る機会が増えてきました。便利になった一方で、発信の目的が曖昧なまま走り出してしているケースも見受けられます。そこで今回は、SNSを始める前に押さえておきたい視点についてお伝えします。

このブログを読むと、こんなことが分かります。

なぜSNSを始めても成果が出ないのかの理由

SNS発信の前に整理すべき3つの視点

AI任せの投稿が刺さらない背景

経営課題とSNS活用のつながり

続けられるSNS運用のポイント

読み手に届く発信の考え方

目次

- SNSを始めても成果が出ない企業の共通点

- AI任せの投稿が読み手に届かない理由

- 発信の前に整理したい「目的・相手・価値」

- 経営課題とSNS活用はどう結びつくのか

- 続けられるSNS運用の仕組みづくり

- 明日からできる小さな一歩

忙しいから 楽しいに。~ 未来が見える(だから)笑顔になれる ~

皆様の伴走型 組織づくりパートナー

中小企業診断士のまっちゃんです。

中小企業の現場を駆け回り、組織改革や事業承継などの課題解決をお手伝いしています。

SNSを始めても成果が出ない企業の共通点

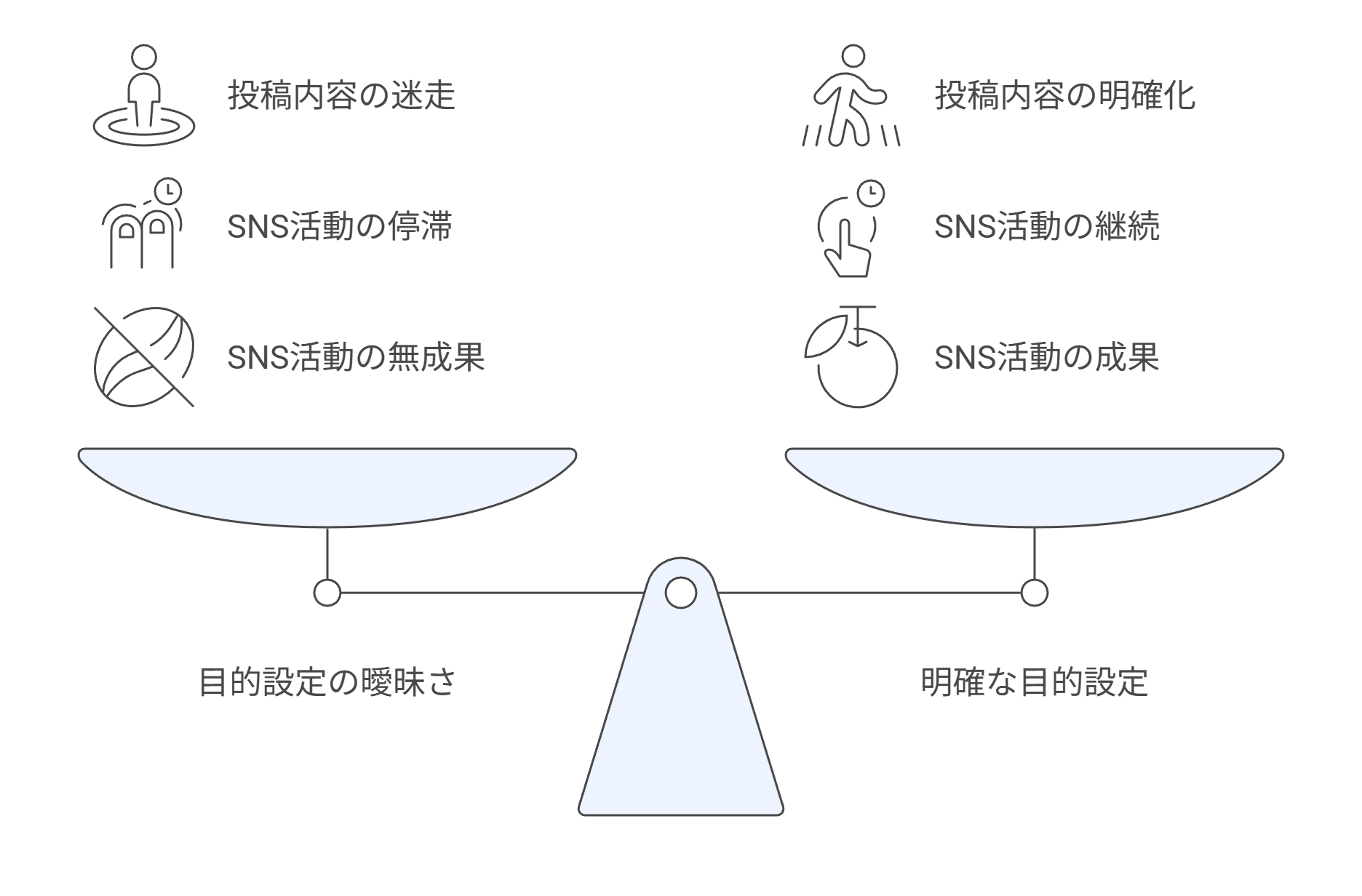

SNSを始めたものの「何を投稿すれば良いかわからない」「続かない」「反応がない」という声を聞くことがあります。とくに従業員20名規模の会社では、売上アップや採用、人材不足の解消など、経営課題が多岐にわたり、SNSへ割ける時間も限られていると感じます。若手後継者の方からは、「継ぐからには会社をもっと知ってもらいたい」という前向きな想いも聞きますが、社内に相談相手がいないため、自己流で始めてしまうケースもあります。成果が出ない背景には、投稿内容よりも「SNSを何のために使うのか」という目的設定が曖昧なことも多いと感じています。例えば、採用につなげたいのか、既存客との関係性を深めたいのか、地域に存在を知ってもらいたいのかで、発信すべき内容は変わります。目的と期待値が整理されると、投稿内容が自然と定まり、発信が前向きな時間に変わっていくように思います。

AI任せの投稿が読み手に届かない理由

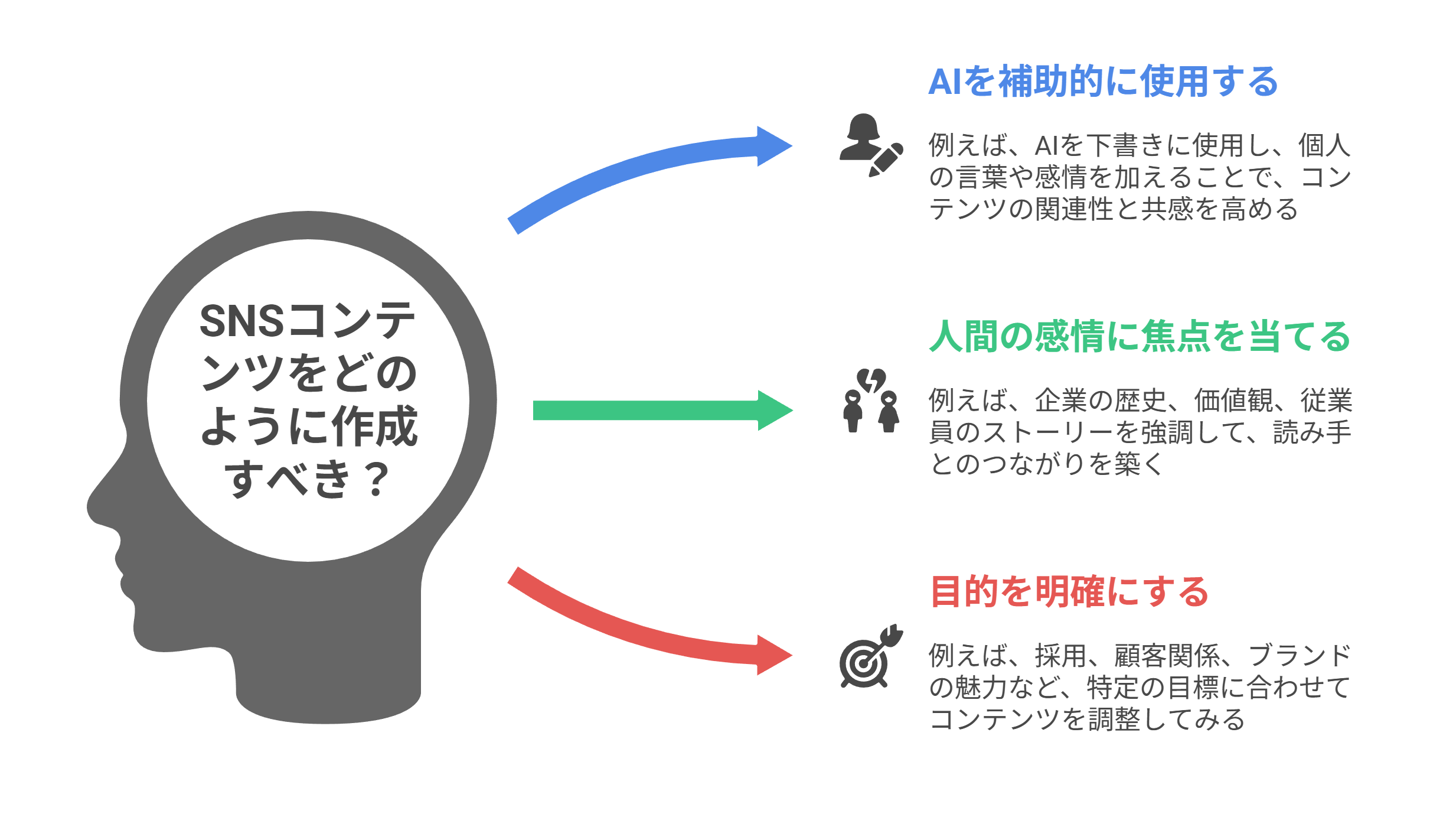

最近は生成AIが投稿文を作成する場面が増えています。便利になった一方で、「AIが作った文章は整っているのに、なぜか反応が薄い」という相談を受けることもあります。読み手は人であり、言葉の奥にある気持ちや背景を感じ取るものです。とくに地域に根ざした企業や、家業を引き継ぐ若手後継者の場合、経営者の価値観や人柄が共感の源泉になることが多いと感じます。AIが得意なのは“整えること”であり、“感じてもらうこと”ではありません。だからこそ、AIはあくまで補助的に使い、企業の歴史や想い、働く人の表情、現場の空気感など、人にしか語れない部分を大切にすることが成果につながるのだと思います。とはいえ「文章が苦手で…」という声があることも事実ですので、AIを下書きに使い、自分の言葉を加えていく使い方が現実的で続けやすいと感じます。

発信の前に整理したい「目的・相手・価値」

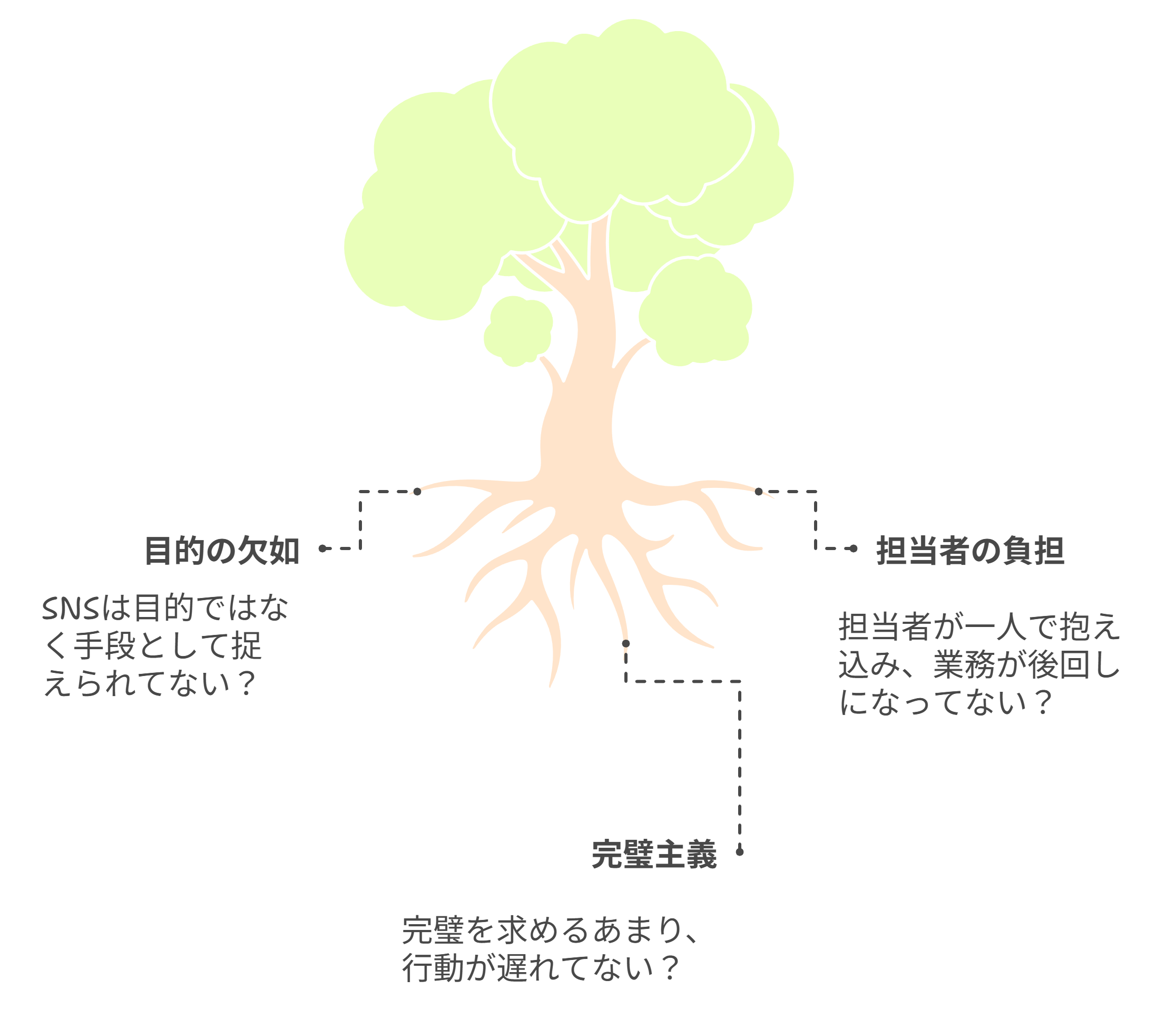

SNSを始める前に、まず整理したいのが「目的」「誰に届けたいか」「その人にとっての価値」です。たとえば、採用につなげたい場合には、働く人の雰囲気や職場の空気感が大切になりますし、既存のお客様との関係を深めたい場合には、安心感や日頃の取り組みを伝える内容が中心になります。若手後継者の方の場合、「会社の魅力を改めて見つけるきっかけになった」と話されることもあります。これは、発信を考える過程で、自社の強みや大切にしていることに気づけたからだと思います。目的が明確になると、投稿内容が迷わなくなり、社員の協力も得やすくなるように感じます。最初から完璧を目指す必要はなく、少しずつ整理していくことで、自然と軸ができていくと思っています。

経営課題とSNS活用はどう結びつくのか

SNSは「投稿すること」が目的ではなく、経営課題の解決にどのように役立てるかを考える道具のひとつだと思います。売上アップを目指す場合は、商品よりも“選ばれる理由”を伝えることがヒントになりますし、人材不足の課題がある場合は、働く人の姿や社内の温かい雰囲気が大切な情報になります。また、相談相手の不在を感じている経営者の方にとって、SNSは共感を得たり仲間とつながったりするきっかけになることもあります。中小企業の現場では、一つの施策が複数の効果につながることが多く、SNSもその例のひとつだと感じます。無理なくできる範囲で取り入れ、会社の魅力を丁寧に伝えていくことで、少しずつ未来が開けていくのではないかと思います。

続けられるSNS運用の仕組みづくり

SNSが続かない理由の一つに、一人で抱え込んでしまうことが挙げられます。従業員数が少ない会社では担当者を専任にできないことも多く、日々の業務の中で投稿が後回しになってしまうことがあります。そこでおすすめしたいのは、無理のないペース設定と、社内で協力し合う仕組みづくりです。例えば、写真は現場スタッフ、文章は後継者、投稿は事務担当と、役割を分けるだけでも負担が軽くなります。また、週に1回だけとか、テーマを決めて継続するといった小さなルールがあると安心感が生まれます。実際に、少しずつ発信を続けた企業が、数ヶ月後に問い合わせが増えた例もあります。続けるための工夫が、結果として会社の魅力の再発見にもつながるように感じます。

明日からできる小さな一歩

SNSを始めるにあたって、大きな準備や専門知識が必要だと思われることがありますが、まずは小さな一歩からで十分だと感じます。例えば、会社の日常を一枚撮る、スタッフの笑顔を紹介する、創業のストーリーを短く書くなど、身近な内容でも読み手にとって価値があることがあります。若手後継者の方からは、投稿したことでお客様との会話が増えたという声をいただくこともあります。完璧を目指すほど動きにくくなりますので、できることを無理なく続ける姿勢が大切だと思います。SNSは会社の魅力を見つけ、共有し、応援してもらうきっかけになるものなので、まずは投稿する方が楽しさを少しずつ感じ、前向きな一歩を踏み出すことで、よいのではないでしょうか。

SNSに取り組むと、会社の魅力や強みに改めて気づく瞬間があるはずです。売上アップや人材不足の改善など、経営課題に悩む中小企業が、日々の取り組みや働く人の姿勢には、きっと共感を覚える人も少なくないはず。若手後継者の方にとっても、発信が社内コミュニケーションのきっかけになるはずです。大切なのは、完璧を求めず、できる範囲で続けていく姿勢だと思います。

今回の経営ブログが皆様の前向きな一歩につながれば嬉しいです。そして、皆様のご意見やご感想をフィードバックしていただけると、さらに励みになります。これからも、現場に寄り添いながら、笑顔で前に進めるお手伝いができればと思っています。

(note)からもご覧いただけます。

この記事へのコメントはありません。