中小企業経営者の多くが、売上不振の打開策と人手不足解消の糸口を見つけられず、相談相手の不在に悩む孤独な日々を送られていることと思います。社員の「育たない」という悩みは、実は経営者自身の「関わり方」にヒントがあるのかもしれません。今回の経営ブログでは、部下の自発性と自信(自己効力感)を引き出し、人が自ら考え成長する組織を作るための、経営者や経営幹部のための具体的な在り方について掘り下げていきます。

このブログを読むと分かること

①部下の自発性と自信(自己効力感)を育む具体的な方法

②歴史上の偉人に学ぶ、部下の才能を引き出す「関わり方の極意」

③経営者・経営幹部自身が成長し続けるための「自分との向き合い方」

④「人を育てる」ことを通じて、組織を長期的に支える土台を作るヒント

目次

- 人材育成の核となる「自己効力感」とは?

- 吉田松陰に学ぶ!部下の盲点にある才能を見抜く「鋭く」の視点

- 松下幸之助の「電球磨き」の教えに学ぶ仕事の社会的意義

- 成功体験をデザインし、自発性を引き出す

- 人材育成は自分との向き合い

忙しいから 楽しいに。~ 未来が見える(だから)笑顔になれる ~

皆様の伴走型 組織づくりパートナー

中小企業診断士のまっちゃんです。

中小企業の現場を駆け回り、組織改革や事業承継などの課題解決をお手伝いしています。

人材育成の核となる「自己効力感」とは?

人材不足解消を目指す中小企業の経営者様から、「社員がなかなか自発的に動いてくれない」という相談が寄せられます。その原因を掘り下げていくと、社員の自信の欠如、つまり自己効力感が低いことが背景にあるケースが少なくないことが挙げられるかもしれません。自己効力感とは、「目標を達成できる」という自信や「組織の成長に貢献できている」といった感じのことです。自己効力感が弱いと、萎縮したり、自発性を持って挑戦することは難しくなったりします。

部下に「あなたはできる力がある」と信じてもらい、自信を持ってもらうことが組織を強くする土台になるよう、伸び伸びと発言や挑戦ができる環境を整えるところがから始める必要があると感じます。

あなたはできる力がある

吉田松陰に学ぶ!部下の盲点にある才能を見抜く「鋭く」の視点

部下の自己効力感を高める上で非常に有効なのが、言葉による説得です。ただ、根拠もなく「君は優秀だ」という説得では、かえって不信感を生んでしまう恐れがありますよね。なので、事実を根拠にすることが重要になります。

ご存じの幕末の志士を育てた吉田松陰は、本人が気づいていない長所や能力、可能性を見つけるサポートを行ったことで、たった2年間の松陰塾で、あれだけの人材を輩出しました。。普段から部下の仕事ぶりをよく観察し、「これはなかなかできることではない」「君にはこういう力があるのかもしれない」と、具体的な成功体験を根拠にフィードバックすることで、部下は「自分はこういう人間なんだ」とセルフイメージを変え、その方向に向かって自発的に動く可能性が高くなっていきます。才能を見抜く「鋭さ」を経営者自身が磨くことが大切なのでしょうね。

才能を見抜く「鋭さ」を経営者自身が磨こう

セルフイメージを高める言葉がけの例

「これができたってことは、君にはこういう力があるんだと思うよ」

「それってなかなかできることじゃないんだよ。君はそういうことの能力が高いのかもしれないね」

松下幸之助の「電球磨き」の教えに学ぶ仕事の社会的意義

部下のモチベーション、特に自発性を引き出す上で、人を喜ばせたいとか、社会に貢献したいという欲求」を満たすことは非常に重要だと思います。例えば、経営の神様 松下幸之助さんが、嫌そうに電球磨きをする工員に語った話は有名ですよね。

松下幸之助さんの言葉(要約)

「君は電球を磨いているんやない。子供たちの夢を磨いているんや」

「物の先にある笑顔を想像できんかったら、物を作ったらあかん」

この言葉は、電球という「物」の先にある、子供たちの「物語の継続」や「笑顔」といった社会的意義を語ったエピソード。多くは中小企業で働く私たちですが、日々の仕事がお客様のどんなニーズを満たし、その先の社会にどのような貢献をしているかを明確に伝え、感謝の言葉を頻繁に共有することは大切だなあと思いました。仕事に誇りが持てるように関わることは、きっと部下の人生の満足度をも高めることにつながるのだと信じたいと思います。

仕事に誇りが持とう!

成功体験をデザインし、自発性を引き出す

自己効力感は、小さな成功体験を積み重ねることで確実に育まれると私は確信しています。売上不振の状況で大きな目標ばかりを掲げても、部下は自信を失ってしまうだけです。なぜかというと、小さな積み重ねで勝ち癖をつけることが重要だからです。負け癖がつくと、「どうせ、今度も上手くいかない」と思い、行動が重くなります。私だって、大きな目標を達成したいですが、地味なことをコツコツと行い、小さな成功体験を意識的に積んでいるところです。

小さな成功体験を意識的に

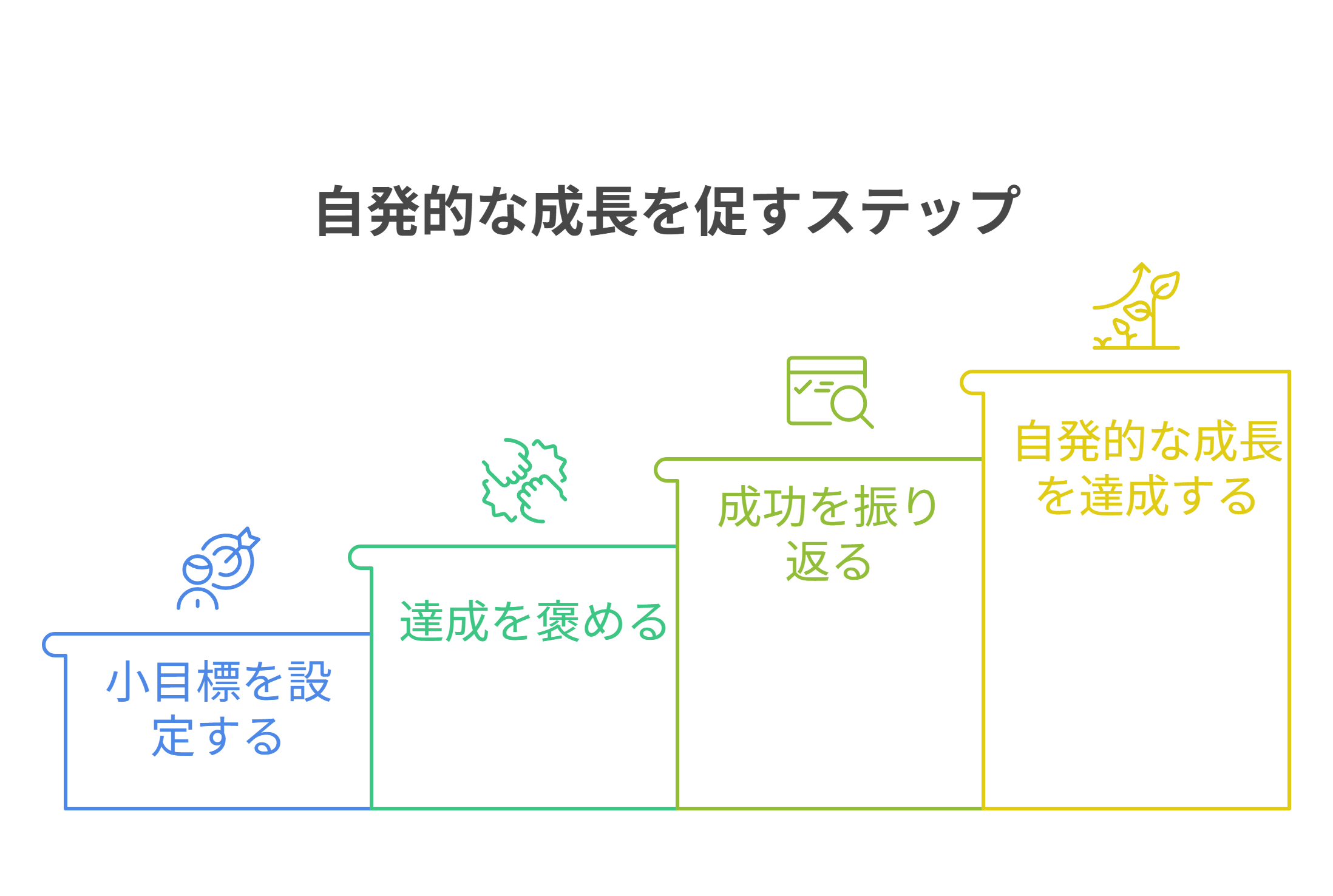

具体的な実践ステップ

①ハードルの低い小目標を設定する

最終目標に至るまでに、必ず達成できるレベルの小さな目標を意図的に設定

②達成したらすぐに褒める

小目標達成の都度、承認と感謝の言葉を伝えて行動を強化

③成功の再現性を高めるための省察を行う

目標達成後、「なぜ達成できたのか」「成功のコツはどこにあったのか」を一緒に振り返り、言語化・概念化

振り返るという省察の作業が、成功を再現性の高いものに変え、部下の「自分はこういうことができる」という自信を確固たるものにすると感じています。小目標を通じて成功をデザインし、寄り添う姿勢で共に振り返る。これが、部下の自発的な成長を促す鍵になると私は考えています。

人材育成は自分との向き合い

部下の自発性を引き出し、自信を持って働いてもらうためには、経営者や経営幹部ご自身が「人間的信頼を得るための目標設定」と「心構え」を持つことが不可欠です。

人を育てるための心構え

・部下の育成は継続的に取り組む必要がある。すぐに諦めない。

・部下と向き合うことは、実は自分と向き合うこと。部下を成長させることは、自分を成長させることだと受け止める。

・先に自分を変えること。部下の成長を信じ、見返りを求めない。

この心構えを持って、例えば、部下の太郎さんが部下の花子さんを育てるという目標を設定し、その育成の成功を褒め、太郎さんのマネジメント力を育むことも大切です。何より、「今日一日、上司として成長したか?」という自問自答を毎日行い、習慣化した頃には、きっと相談相手の不在に悩む経営者様も、この習慣を通じて自分自身と深く向き合い、成長のターゲットを見つけることができるように思います。部下の成長を信じ続けるあなたの在り方こそが、組織の成長の可能性を大きく広げると思います。

人を育てることは自分を成長させることに

人材の育成は、一朝一夕に結果が出るものではありませんが、部下の可能性を信じ、諦めずに継続して関わり続け、「人を育てることは自分を成長させること」と捉えて自身も向き合う姿勢が、きっと売上不振の打開策と人手不足解消の糸口につながるのだと思います。もし、この経営ブログが皆様の経営力向上の一助となれば幸いです。これからも、皆様のご感想やご意見などをフィードバックしてもらえましたら嬉しいです。

皆様からのご助言、情報提供などは、こちらから。

(note)からもご覧いただけます。

この記事へのコメントはありません。