中小企業の経営者で、「社員の主体性」や「組織の一体感」に課題を感じていませんか?本記事では、経営コンサルタント(中小企業診断士)が、世界的名著『7つの習慣』を経営の現場で活かし、これらの組織課題を解決する方法を具体的に解説します。

『社員がもっと自律的に動いてくれたら…』『会社の理念を浸透させたいのに、日々の業務に追われてしまう…』。こうした尽きない願いを持つ中小企業経営者の方は本当に多いと日々の現場で感じています。

『やるべきことは分かっているのに、なぜか実行に移せない…』。そんな理解していても、それを実際に行動に移せないもどかしさから脱却し、組織を動かす『実践力』を身につけるためのヒントを、私自身の経験も交えながら分かりやすくお伝えしますので、ぜひご一読ください。

このブログを読むと、こんなことが分かります。

・「分かっているのに実行できない」という経営の壁を乗り越えるためのヒント

・環境や他人のせいにせず、自らが変化の起点となる「主体的リーダーシップ」の本質

・社員や組織を動かすために、まず経営者自身が変わるべき理由(インサイド・アウト)

・「良い話」で終わらせない!成果につながる行動を「組織の仕組み」にする方法

・学びの効果を最大化し、組織全体の成長を加速させるシンプルなコツ

目次

- 「知っている」だけでは意味がない

- 主体的こそが変化の起点になる

- 「自分が変わる」から、すべては始まる

- 習慣は「仕組み」に変えてこそ組織の文化に

- 学びを教えると、成長はもっと加速する

- 経営に活かすための「7つの視点」と、勇気ある一歩

みなさん、こんにちは。

伴走型 組織づくりパートナーのまっちゃんです。経営の現場に立っていると、「何をすべきか」は分かっているのに、なかなか「行動に移せない」場面に多く出会います。経営者も社員も、「分かっているけれど、できない」という、見えない壁にぶつかってしまうからではないでしょうか?

そんなときに、私自身の背中をそっと、しかし力強く押してくれる本があります。スティーブン・R・コヴィー博士の名著『完訳 7つの習慣』です。先輩に紹介されて、初めて読んだときの衝撃は今も忘れられません。不思議なことに何度読み返しても、そのたびに「ああ、今の自分に必要なのはこの言葉だったのか」と新たな発見があるのも、この本の面白さかもしれません。

今回は、この不朽の名著から経営に活かせる本質的な視点を、中小企業経営者の皆さんの日常に寄り添う形で改めて整理し、明日からの実践につなげるためのヒントをお伝えできたらうれしいです。

「知っている」だけでは意味がない

『7つの習慣』の冒頭で、著者は私たち読者にこう語りかけます。

「あなたが学んだことを愛する人たちに教えてあげてほしい。そして何よりも、学んだことをすぐに実践してほしい。実行に移さなければ、ほんとうに学んだこととは言えない。」

この言葉は、私の座右の銘である「知行合一」と同じ意味を含んでいると思いました。知識を得ることは、あくまでスタート地点にすぎません。本当に景色を変え、成果を生むのは、いつだって「行動」あってこそだからです。

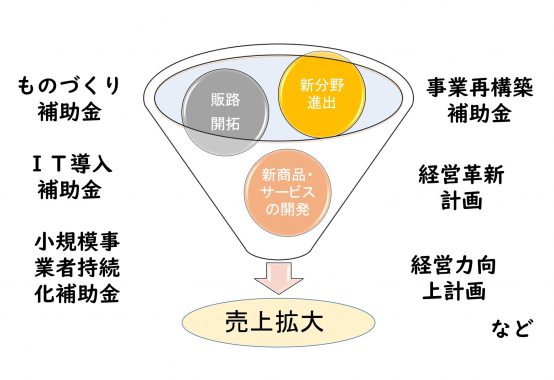

中小企業経営の現場でも、同じことが言えるのではないでしょうか?たとえば「新しい販路拡大の方法」や「便利なITツールの情報」、「活用できる補助金の申請方法」など、情報は今の時代、探せばいくらでも見つかります。それでも多くの企業が伸び悩んでしまうのは、情報量の差ではなく、最後の最後、「実行する力」が少しだけ足りないからなのかもしれません。

知っているだけでは、昨日の続きがやってくるだけ。知ったことを、どんなに小さくてもいいから一歩踏み出して試してみる。この「実践の力」こそが、経営という船を前に進める、唯一のエンジンだと私は感じます。

主体的こそが変化の起点になる

『7つの習慣』の中で、すべての土台として最初に紹介されるのが「主体的であること(Be Proactive)」です。これは、状況や他人のせいにせず、自分の選択と行動に責任を持つというリーダーとしての基本姿勢です。

経営の現場では、「人手が足りないからできない」「景気が悪いから仕方ない」「業界の慣習だから変えられない」といった声がよく聞かれます。お気持ちは痛いほど分かります。しかし、こうした外からの要因を嘆いていても、現実は何も変わらないですよね。むしろ主体的な経営者は、逆境のなかでも「じゃあ、どうするか?」と考え、前に進む方法を見つけ出しておられるのではないでしょうか? そういう経験をした方も少なくないはずです。

たとえば、私がご支援したある会社の社長は、コロナ禍で主要な取引先からの受注が激減したとき、最初は途方に暮れていました。でも、「嘆いていても始まらない」と自ら新たな情報発信や、これまで接点のなかった先へのアプローチを泥臭く始めました。初めは不慣れで失敗の連続でしたが、新規の販路を開拓し、結果的に売上が回復しました。また、経営者の「主体性」は、社員の行動にも波及します。トップが自ら動き、未来を描く姿勢こそが、会社を変える最初の一歩になると思います。

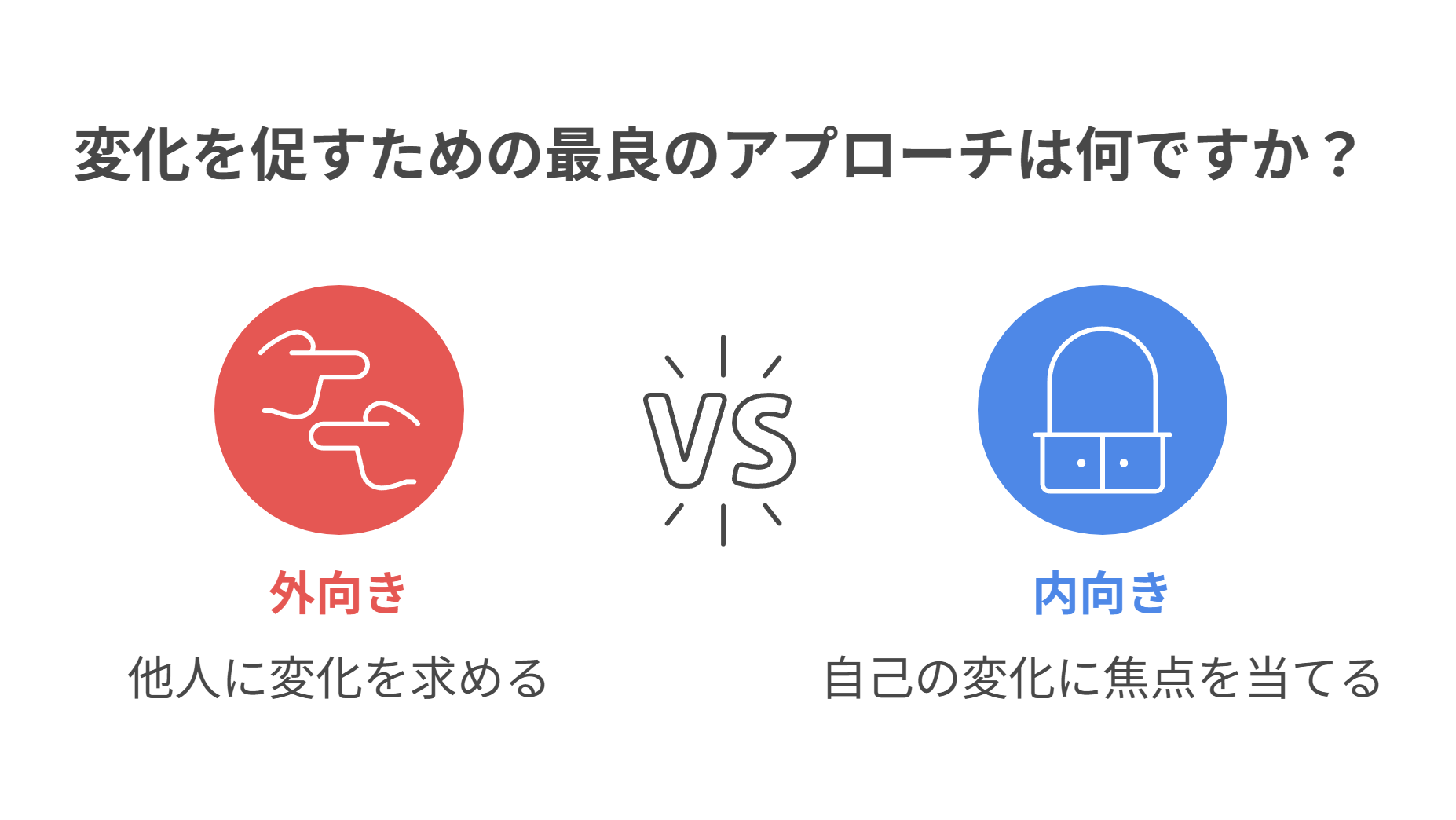

「自分が変わる」から、すべては始まる

経営の現場でも、この考え方は驚くほど多くの場面で当てはまるのではないでしょうか。

たとえば社員との信頼関係に課題があるとき、つい「なんで社員は分かってくれないんだ」と相手に変化を求めてしまいがちです。でも、社長自身の言動や社員への接し方、聞く姿勢が少し変わるだけで、周囲の反応がガラリと変わり始めることは多いように感じています。

コヴィー博士は「インサイド・アウト(Inside-Out)」という、非常に大切な考え方を提唱しています。

これは「外の世界(社員や顧客、市場)を変えたいなら、まず自分の内側(考え方や行動、あり方)から変えることから始めよう」というシンプルなメッセージです。

私が支援しているある会社でも、経営者がワンマン気味な自分のコミュニケーションスタイルを見直し、会議でまず「みんなの意見を聞かせてほしい」と「聞く姿勢」に徹したことで、社員から少しずつ意見が出るようになりました。やがて現場が活性化し、業務改善のアイデアも生まれ、会社全体の雰囲気が明るくなってきました。

インサイド・アウトの実践は、まず「自分の半径5メートル」からで大丈夫です。他人を変えようとエネルギーを使うより、自分が変わるほうが、ずっと早くて確実だと思いませんか?

習慣は「仕組み」に変えてこそ組織の文化に

『7つの習慣』の本質は、単なる一過性の「意識改革」ではなく、繰り返しによって身につく「習慣」の力によって支えられています。なんで、経営の現場でも、「良い話を聞いて終わり」にしないために、個人の意識に頼るのではなく、組織の「仕組み」として落とし込む工夫がとても大切になります。

たとば、

・目標設定を「社長の頭の中」から「誰でも見える壁」に貼り出し、常に共有する

・週に一度、15分でもいいから「振り返りの時間」をスケジュールに組み込んでしまう

・重要な行動は「誰が・いつまでに・何をするか」を会議の最後に必ず確認する

・成果が出なくても「新しい挑戦をしたこと」そのものを評価する場をつくる

などが考えられると思います。

仕組み化することで、「一人の熱い想い」が「組織全体の当たり前の習慣」として根付いていきます。きっと、持続的な経営改善に結びつく確実な道筋ではないかと私は思います。

学びを教えると、成長はもっと加速する

コヴィー博士の言葉の中で、私が特に印象に残っているのが、冒頭でも触れた「あなたが学んだことを愛する人たちに教えてあげてほしい」という一節です。

経営の現場でも、学びを共有することには大きな力がありますよね。なので、たとえばセミナーや研修で学んだことを、社内の朝礼で5分でも共有するだけでも、社員の意識が変わり始めることがあります。なぜなら、「聞いた話」を「誰かに話す立場」に変わることで、自分自身の理解も驚くほど深まりますし、「自分ごと」として定着するからです。学びを独り占めせず、ぜひチームで共有する文化を作ってみてください。きっと、会社全体の成長速度がグッと上がるはずです。

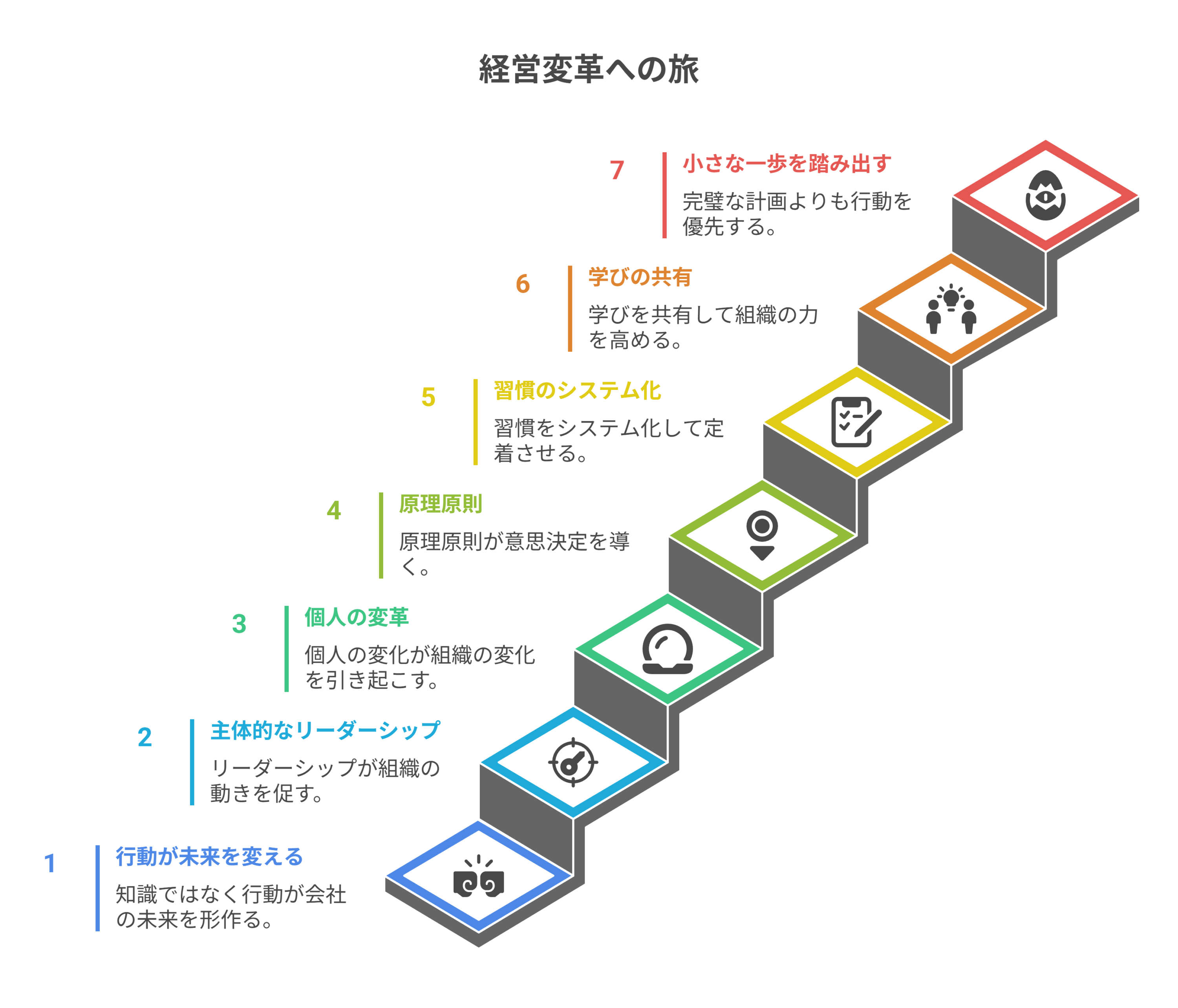

経営に活かすための「7つの視点」と、勇気ある一歩

ここまでお伝えしてきたことを、経営の現場ですぐに実践するために整理すると、次の7つの視点にまとめられると思います。

1.知識ではなく「行動」だけが、会社の未来を変える

2.経営者が「主体的」になることで、組織は初めて動き出す

3.まず「自分」が変わることで、周囲も変わり始める

4.「原理原則」というブレない軸を持つことで、日々の判断に迷いがなくなる

5.良い習慣は、個人の意識ではなく「仕組み化」して定着させる

6.得た学びは「共有」することで、組織の力になる

7.完璧な計画より、まず「小さな一歩」を、今日この場で踏み出す

経営において、情報は世の中にあふれています。たとば、補助金の活用方法、最新の営業ノウハウ、効果的なマーケティングの事例など、探せばいくらでも出てきますよね。しかし、本当に会社の明暗を分けるのは「知っているか、いないか」ではなく、結局のところ「やっているか、いないか」だと、現場で痛感します。なので、コヴィー博士の言葉と、吉田松陰の「知行合一」の思想は、時代も国も超えて、今の私たちの経営にも強く響く真理のように感じます。

経営者が主体的に動き、ブレない軸を持ち、学びを共有することで、会社は確実に変わってくると信じて、一緒に勇気ある最初の一歩を踏み出していきませんか?もし、この経営ブログが皆様の経営力向上の一助となれば幸いですし、さらによりよい情報やご感想をフィードバックしてもらえましたら嬉しいです。

皆様からのご助言などは、こちらから。

(note)からもご覧いただけます。

この記事へのコメントはありません。