目次

- このブログを読むと、こんなことが分かります。

- 「守りたい父」と「変えたい後継者」

- 「守りたい父」と「変えたい息子」〜見えている景色の違い〜

- 感情の絡まりを解きほぐす、「第三者」という名の翻訳機

- 第三者介入の3つの変化

- 承継を成功させる「軸」の作り方

- 【明日から実践!対話チェックリスト】

このブログを読むと、こんなことが分かります。

今回の経営ブログでは「父から事業を引き継ぎたいが対話が進まない後継者」「後継者に任せたいが一歩を踏み出せない経営者」の双方に向けて書いています。

- 事業承継でよく起こる、経営者と後継者の感情的なすれ違いの根本原因が分かります。

- 「言ったはず」「分かっているはず」という親子間の思い込みが、いかに経営にとって危険であるかが理解できます。

- なぜ、当事者同士の話し合いだけでは限界があるのか、そして第三者の客観的な視点が不可欠な理由が明確になります。

- 話し合いを始めても頓挫する最大の理由と、「継続する」ための具体的な方法が分かります。

- 事業承継を単なる引き継ぎではなく、会社が大きく飛躍する「第二創業」の機会に変えるためのヒントが得られます。

みなさん、こんにちは。

忙しいから 楽しいに。~ 未来が見える(だから)笑顔になれる ~

皆様の成長促進パートナー

中小企業診断士のまっちゃんです。

経営の現場で、特にご家族で事業を営んでおられる会社から切実なご相談をいただくことがあります。

『父は死ぬまで社長でいたいと言いますが、このままでは時代の変化についていけません』

『経営の責任を負う立場なのに、いつまでも権限が与えられず、自分のキャリアが不安です』

後継者の方から、このような悲痛な声をお聞きすることがあります。話を深く聴いていると、会社の未来を憂い、自身の成長を願う真摯な気持ちの裏側で、なんのために親の会社で働いているのだろうと、入社したことへの後悔すら感じられているケースも少なくありませんでした。多くの会社が直面するこの根深い問題をテーマだと思うのですが、なぜ親子の想いはすれ違うのか、その複雑に絡み合った状況を打開して事業承継を成功に導くために、第三者の役割について事例を交えながら解説していきます。

「守りたい父」と「変えたい後継者」

冒頭でご紹介したのは、実際に私が後継者の方から受けた相談内容です。「死ぬまで社長でいたい」という創業経営者の言葉。この言葉の裏には、我が子のように育ててきた会社への深い愛情と、会社と従業員の生活を守り抜いてきたという強烈な自負、そして責任感が込められているに違いありません。誰よりも会社のことを考えてきたからこそ、簡単に手放すことなどできないという想いの表れなのだと思います。

一方で、後継者の「このままでは会社が時代についていけなくなる」という危機感も理解できます。これは、変化の激しい現代の市場を肌で感じ、新しい技術や価値観に適応していかなければ、会社は存続できないという強い意欲の表れかもしれません。自分の代で会社を潰すわけにはいかないという責任感と権限を与えられない焦りや苛立ちとなって現れているように思いました。

どちらも「会社を良くしたい」「未来永劫、存続させたい」という目的は同じはずですが、なぜ話がこじれてしまうのでしょうか。

想いがすれ違う理由

会社を良くしたい、良い職場にしたいという共通の願いを持っているにもかかわらず、経営者と後継者の間で理解が深まらず行き違いが生じてしまうといったことは、珍しいことではないと思います。その最大の原因は、親子という近すぎる関係性ゆえの「思い込み」と「感情のもつれ」かもしれません。

「言わなくても分かっているはずだ」

「これだけやってきたのだから、私のやり方が正しいに決まっている」

「親なのだから、子どもの将来を一番に考えてくれているはずだ」

こうした無意識の期待や思い込みが客観的な対話を妨げますし、経営の話をしているつもりが、いつの間にか過去の親子ゲンカの延長線上になってしまう経験はありませんか?ビジネス上の判断よりも、「なぜ私の気持ちを分かってくれないのか」という感情的な反発が先に立ってしまい、議論すべき会社の未来という本質的なテーマから話が逸れていってしまいます。

大切なことは、それぞれの「やり方」はあくまで手段で、その先にある「目的」は何かを共有することだと思います。

「守りたい父」と「変えたい息子」〜見えている景色の違い〜

経営者である父と、後継者である息子(娘)では、見ている景色が全く違うという事実を理解することも重要ではないでしょうか。父が見ているのは、これまでの成功体験に裏打ちされた過去から現在までの景色。幾多の困難を乗り越え、会社をここまで成長させてきた自負があります。だからこそ、その成功の法則を変えることに抵抗を感じます。

一方で、後継者が見ているのは現在から未来への景色。デジタル化の波、価値観の多様化、競合の出現など、外部環境の激しい変化を敏感に感じ取っています。このままではジリ貧になるのでは?という危機感から、新しいことに挑戦し会社を変えることが唯一の道だと信じています。

どちらが正しくて、どちらが間違っているという話ではなく、どちらも会社の未来を真剣に考えているからとは同じ。でも、見えている景色の違いを認識し、お互いの視点を尊重しないと対話は平行線をたどるだけになってしまいます。

感情の絡まりを解きほぐす、「第三者」という名の翻訳機

当事者だけでは解決が困難な状況においては、私たちのような「第三者」の役割が非常に重要になります。なぜなら、利害関係が薄い第三者は、経営者と後継者の間に立ち、それぞれの言葉を冷静に受け止め、感情的な部分と論理的な部分を切り分けて整理することができるからです。

私は、この役割を「翻訳機」や「潤滑油」に例えることがあります。例えば、経営者の「俺のやり方でやってきたから間違いない」という言葉を「これまで会社を守ってきた成功体験への自信と、変化への不安があるのですね」と翻訳して後継者に伝える。後継者の「もっと新しいことをやらせてほしい」という言葉を、「会社の未来のために、新しい市場や技術へ挑戦する必要があるという強い危機感をお持ちなのですね」と翻訳し経営者に伝える。親子間のギスギスした感情的な対立を和らげ、冷静な対話ができる場を設定するなど、互いの理解を深める手助けは、第三者ならではの役割だと思います。

第三者介入の3つの変化

第三者が関わることで、どのような良い変化が生まれるのでしょうか?先ほどの後継者さんの事例では、次の3つのステップで状況が劇的に改善していきました。

3つの変化

変化① 課題の「言語化」と「共有」

経営者と後継者、それぞれと個別に徹底的にヒアリングすることでした。これまで、なんとなく感じていた不満が、「権限移譲の遅れ」「中期的な経営ビジョンの欠如」「デジタル投資の意思決定の遅さ」といった、具体的な経営課題として明確になってきました。

変化② 未来志向の「共通目標」の設定

次に、会社の「あるべき姿」つまり未来のビジョンを描くための事業計画策定をご支援しました。「誰が正しいか」という過去の話ではなく、「5年後、10年後、会社をどのような状態にしたいか」という未来の話に焦点を移すことでした。経営者の経験と知見、後継者の新しい視点と情報を掛け合わせることで、より具体的で実現可能な計画が生まれてきます。

変化③ 具体的な「アクションプラン」への落とし込みと権限移譲

ビジョンと目標が決まれば、あとはそれを実現するための具体的な行動計画に落とし込むだけ。やるべきことが具体的になり、後継者も責任と権限を与えられたことで生き生きと事業に取り組み始めました。

ポジティブな変化について触れましたが、最大のかなめは経営者だと感じます。経営者の役割は決断することだと思っているのですが、決断できない経営者が多いと感じています。まずは行動に移す決断が、事業承継だけでなく、会社そのものの未来を握っているのだと思います。

承継を成功させる「軸」の作り方

第三者を交えて対話を始めることの重要性はご理解いただけたかと思います。実際に第三者のサポートのもと、親子間の対話が始まることで未来に向けた希望の光が見えてくるケースは数多くあります。

でも、大きな落とし穴も待っています。

例えば、せっかく前向きなムードになったにも関わらず、「急な仕事が入ったから」「今は繁忙期だから」と次回の話し合いが先延ばしにされ、気づけば数ヶ月が経過…。こんな経験はないでしょうか。事業承継も同じで、頓挫する最も典型的なパターンの一つです。

日々業務が忙しいのは当然のことです。目の前の顧客対応、資金繰り、従業員の問題など、緊急に対応すべきことは次から次へと発生します。でも、事業承継の話し合いにおいて、「忙しいから」という言葉は、未来への扉を閉ざす最も危険な言葉だと思います。ガスコンロの火を止めたら、やかんのお湯が冷めるのが早いのと一緒です、「会社を変えよう」「未来について話そう」という熱量や前向きな雰囲気も、一度冷めてしまえば、最初の何倍ものエネルギーが必要になります。

最も危険な言葉、「忙しいから、また今度」

「また今度」という言葉は、一見すると単なる延期のようにも聞こえますが、後退であり、時には関係性をリセットするどころか、さらに悪化させる引き金にさえなるように思っています。話し合いが中断されると、何が起こると思いますか?私の経験となりますが、このように互いが感じることもあるのではないでしょうか。

中断がもたらす「リセット」以上のダメージ

後継者

「結局、父さん(母さん)は本気じゃなかったんだな…」

「口では未来のことを言うけれど、本当は何も変える気がないんだ」

「この会社にいても、自分の未来はないのかもしれない…」

このように、期待が大きかった分、失望も深くなり、会社に対するモチベーションや帰属意識そのものが揺らぎ始めてしまいます。

経営者

「あいつも、結局その程度の熱意だったということか」

「少し難しい話になると、すぐに投げ出してしまう。これではまだ任せられない」

「やはり、俺がまだ頑張らないといけないんだ」

せっかく雪解けムードが生まれたにも関わらず、次回の話し合いの場では互いの心の溝が以前よりも深く、深刻な状況になっているなんてことは、大げさな話ではないように思います。なぜこのようなことが起きてしまうのでしょうか。それは、多くの経営者が「緊急なこと」と「重要なこと」を混同してしまっているからです。

「緊急ではないが重要なこと」こそ、会社の生命線

経営コンサルティングの世界でよく使われる「時間管理のマトリックス」という考え方があります。物事を「緊急度」と「重要度」の2つの軸で4つの領域に分類する考え方です。スティーブン・R・コヴィー氏の著書『7つの習慣』に登場するもので、私もセミナーで紹介させてもらっています。

時間管理のマトリックス

- 第1領域:緊急かつ重要(クレーム対応、納期の迫った仕事など)

- 第2領域:緊急ではないが重要(事業承継の準備、人材育成、経営計画策定、新規事業開発など)

- 第3領域:緊急だが重要ではない(多くの電話、一部の会議など)

- 第4領域:緊急でも重要でもない(無駄な時間)

日々の経営では、どうしても第1領域の活動に追われがち。でも、会社の未来を創り、持続的な成長を可能にするのは、第2領域の活動になります。事業承継も第2領域に挙げられるべきテーマだと思います。

目の前の売上を上げることも大切です。事業承継への取り組みは、5年後、10年後の未来の売上、未来の従業員の雇用、そして会社の存続そのものを創り出すという経営における最重要プロジェクトだからこそ、この軸も大切にしてほしいと思っています。

軸を持つとは精神論ではなく、「何があっても、会社の未来を創るこの活動を最優先する」という、経営者と後継者の双方の固い決意表明で、具体的な行動のことです。

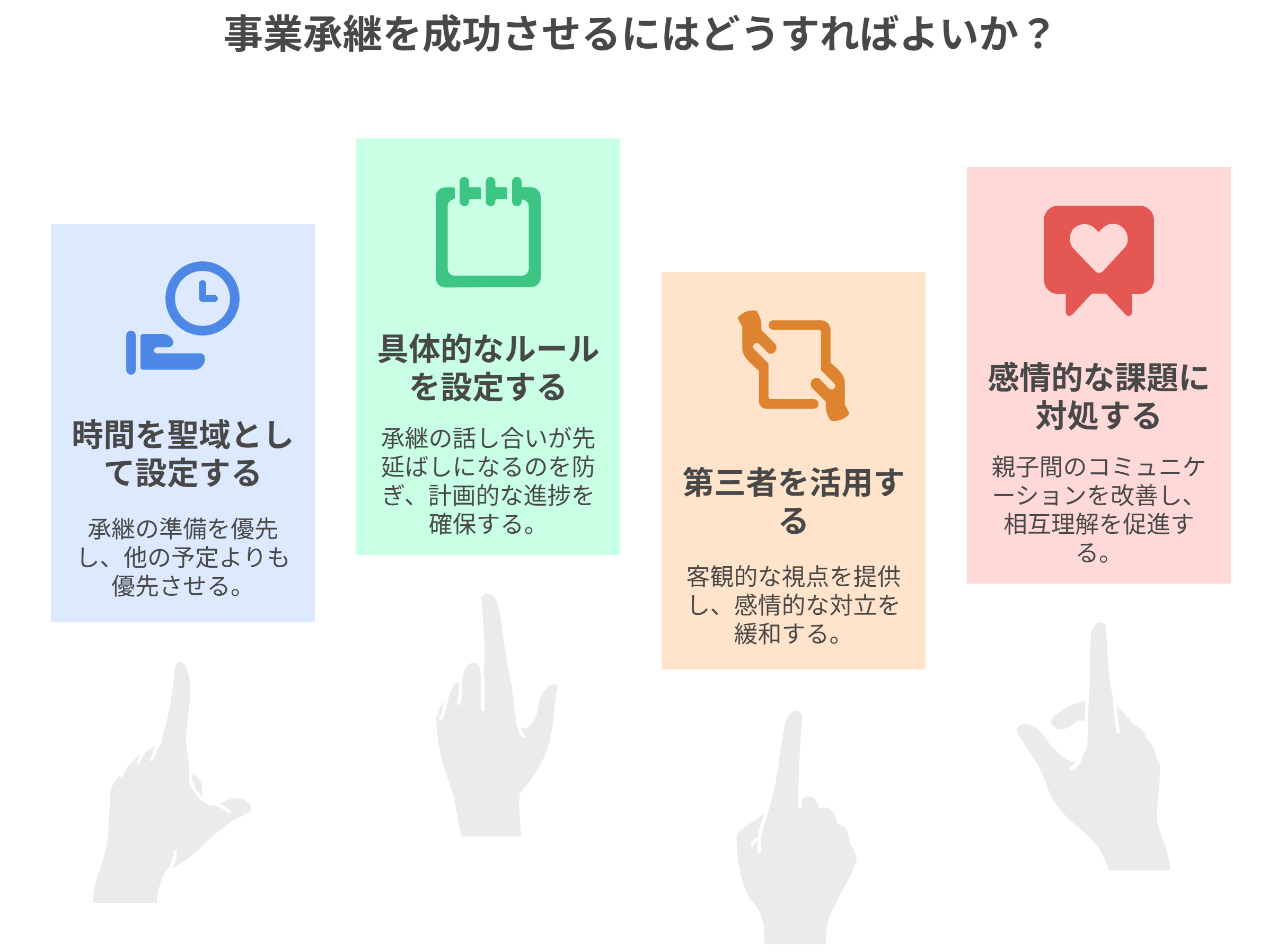

事業承継を「聖域」にする覚悟を持つ

もし本気で事業承継を成功させたいと願えば、互いの時間を聖域として設定することをお勧めします。

互いの時間を設定

・例えば、毎月第3金曜日の午後は「○○会議」と名付けて、いかなる理由があってもも他の予定を入れない

・会議では、必ず事前に議題を共有し、終了後には議事録を作成して決定事項と次のアクションプランを明確にする

・第三者をペースメーカーとして活用し、計画の進捗管理を依頼する など

このような具体的なルールを設けると、「忙しいから」という言い訳は通用しなくなります。この「覚悟」は従業員や取引先などにも伝わって、社内外の協力体制を引き出し、承継を力強く後押ししてくれるのだと思います。すぐには成果に結びつかなくても、未来にとって重要なことだと信じて取り組んでほしいです。

親子経営における事業承継の難しさは、ビジネスの課題と家族の感情が複雑に絡み合っている点があります。会社を愛する気持ちが強ければ強いほど、その想いはぶつかり合い、未来への歩みを止めてしまうことさえあるのは、何かもどかしさを感じます。最初は勇気がいるかもしれませんが、信頼できる第三者に相談することは、会社の未来を守り発展させるための投資だと思います。ぜひ信頼できる方と出会い、未来に向けた一歩を踏み出していただけたら嬉しいです。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

皆様からのご助言、情報提供などは、こちらから。

【明日から実践!対話チェックリスト】

いきなり第三者に相談するのはハードルが高いと感じるかもしれません。まずは、ご自身の会社で、どれだけ未来に向けた対話ができているか、以下のリストでチェックしてみてください。

さっそくチェック

1.会社の10年後のビジョンについて、親子(経営者と後継者)で具体的に話したことがありますか?

2.後継者の役割、責任、そして権限が、文書などで明確に定められていますか?

3.経営者が持つ人脈や暗黙知(経験に基づくノウハウ)を、後継者に伝える具体的な計画がありますか?

4.会社の財務状況(借入金や個人保証を含む)について、後継者は正確に把握していますか?

5.後継者が提案した新しい取り組みに対して、まずは肯定的に耳を傾ける姿勢がありますか?

6.月に一度でも、親子としてではなく「経営者と後継者」として、会社の未来について話す時間を設けていますか?

(note)からもご覧いただけます。

この記事へのコメントはありません。